FCRF

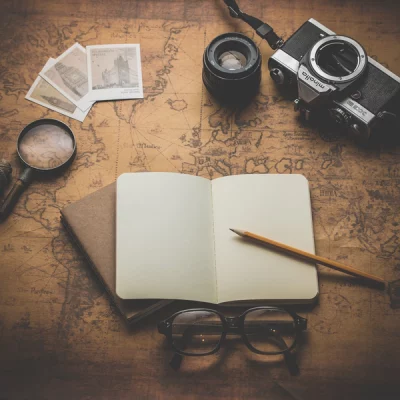

Chapitres & Évènements du Midi-Pyrénées

Événements 2024-2025

Plaisirs de la table et beautés naturelles : notre région a tant à offrir !

Nos spécialités culinaires régionales

L’élevage des porcs se fait à base de céréales et protéagineux. La qualité de l’alimentation est destinée à réduire le taux d’acides gras insaturés qui supportent moins bien l’oxydation.

Les jambons subissent une maturation ; ils sont stockés un mois en chambre froide entre 2 et 11 °C, pour permettre au sel de gagner l’intérieur et de développer les arômes. La durée optimale est déterminée par le salaisonnier. Le jambon doit être souple et sec en surface : pas de suintement mais quelques cristaux de sels sont possibles et l’odeur caractéristique apparait.

Un étuvage facultatif permet de remonter la température progressivement à 20 °C. Lors du séchage-affinage, les pièces sont suspendues dans un séchoir qui peut être régulé automatiquement ou géré par l’ouverture ou fermeture d’entrées d’air selon les conditions de température et d’humidité. Cet air est naturellement favorable à l’affinage du produit, venant d’une altitude proche de 1 000 mètres.

La durée totale entre salage et commercialisation doit être d’au moins sept mois, mais ce délai est augmenté en fonction du poids de départ des pièces. Pour une bonne conservation, le jambon peut être panné. Le fumage est interdit.

INGREDIENTS

Pour 10 convives

- 500g de farine

- 25g de levure de boulanger

- 6 oeufs entiers

- 10g de sel fin

- 100g de graisse de canard

- 17g d’eau

Légumes et viandes

- 3kg de petit salé

- 3 jarrets de porc 1/2 sel

- 1 chou vert

- 1 kg de carotte

- 6 petits navets

- 4 poireaux

- 1 kg de pommes de terre

- 1 oignon, sel, poivre et clou de girofles

PREPARATION

Dissoudre la levure dans les 17 cl d’eau. Mélanger la farine, les œufs, la levure et la graisse de canard tiède. Pétrir 10 minutes, ajouter le sel, pétrir 5 minutes.

Déposer la boule de pâte dans un torchon et la laisser lever dans une jatte à côté d’une source de chaleur pendant 1h. Au bout d’une heure, casser la pâte, reformer une boule et laisser reposer de nouveau 1h. La préparation doit doubler de volume.

Pendant ce temps, cuire le petit salé pendant 1h dans un faitout rempli d’eau avec les légumes aromatiques puis ajouter les jarrets et poursuivre la cuisson 1h de plus.

Retirer la viande et faire cuire les légumes (carottes, chou, navets et pommes de terre) dans le bouillon du petit salé et des jarrets.

Une fois que la mique a bien levé, faire une entaille au couteau et la faire cuire immédiatement dans son torchon dans le bouillon pendant 1h15 à 125° à couvert. Ne pas ouvrir pendant la cuisson.

Servez la mique en tranche entourée des légumes et du petit salé.

Pour 4 personnes

- 350 g de haricots tarbais (haricots blancs)

- 2 gousses d’ail

- 1 oignon émincé

- 500 g de saucisses au couteau ou saucisses de Toulouse

- 8 tranches de saucisson à l’ail

- 4 tranches de lard fumé

- 2 cuillères à soupe de concentré de tomate

- 2 branches de thym

- 2 feuilles de laurier

- chapelure

- sel, poivre

Préparation

pour Cassoulet toulousain maison facile

Préparation : 20 min – Cuisson : 3 h

Comment faire un cassoulet au four à l’ancienne ?

1. Faites tremper les haricots blancs la veille dans un grand volume d’eau froide.

2. Déposez les haricots blancs dans une casserole, couvrez-les d’eau et faites-les cuire environ 45 min. Egouttez.

3. Dans une cocotte, faites revenir les gousses d’ail et l’oignon émincé avec la saucisse, les tranches de saucisson et le lard coupé en tranches. Salez. Retirez le surplus de graisse.

4. Ajoutez les haricots blancs, le concentré de tomate et les herbes aromatiques (ou un bouquet garni). Couvrez d’eau et laissez mijoter 1h30 à couvert, en remuant de temps en temps.

5. Répartissez la préparation dans un grand plat à gratin en terre cuite. Saupoudrez de chapelure et faites cuire 30 min dans le four préchauffé à 120°C.

Nos conseils :

– frottez le plat à gratin à l’ail avant d’y mettre la préparation

– ajoutez des morceaux de confit de canard pour avoir un cassoulet encore plus gourmand.

– si vous prenez des haricots en boîte, il n’est pas nécessaire de les faire tremper.

Nos lieux historiques incontournables

Albi est une commune française, préfecture du département du Tarn, en région Occitanie. En 2022, la ville d’Albi compte 50 605 habitants, et son unité urbaine 74 817 habitants. Albi est la ville-centre de la communauté d’agglomération de l’Albigeois qui compte 84 183 habitants (seize communes adhérentes).

Albi est surnommée la « ville rouge » du fait des briques ocre apparentes de sa cathédrale fortifiée et de son centre historique. Albi est ainsi remarquable par cette impressionnante cathédrale Sainte-Cécile, construite entre 1282 et 1480, et son palais de la Berbie, ancien palais des archevêques d’Albi, qui dominent le centre-ville historique et les rives du Tarn. Ce palais abrite le musée Toulouse-Lautrec qui regroupe la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre postimpressionniste, né dans la commune. Enfin, Albi est surtout un haut-lieu historique dont le nom a été donné aux adeptes du catharisme, les albigeois (aussi appelés « cathares »), qui subirent une répression violente au XIIIe siècle de la part de l’Église catholique romaine, répression connue sous le nom de croisade des albigeois. La cathédrale Sainte-Cécile fut édifiée par les catholiques dans le cadre de leur lutte contre les cathares.

En 2010, l’ensemble architectural de la cité épiscopale d’Albi a été ajouté à la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet ensemble comprend dans son périmètre : la cathédrale Sainte-Cécile ; le palais de la Berbie ; l’église Saint-Salvi et son cloître ; les rives du Tarn ; le pont Vieux ; plusieurs édifices classés « monuments historiques ».

Située sur la partie est du Midi toulousain, Albi est exposée à un climat méditerranéen altéré ; la ville est drainée par le Tarn et certains de ses affluents, le ruisseau de Carrofoul, le ruisseau de Caussels, le ruisseau de Jauzou, le ruisseau du Séoux, le ruisseau de Cunac, le ruisseau de la Mouline, le ruisseau Lavergne, le ruisseau Rieumas et par divers autres petits cours d’eau. En outre, la commune possède un patrimoine naturel remarquable, composé d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Les habitants d’Albi sont appelés les Albigeois et les Albigeoises.

Cahors [ka.ɔʁ] est une commune française du Sud-Ouest de la France. Située dans la région Occitanie, la préfecture du Lot, principale ville du département, est également la ville-centre de la communauté d’agglomération du Grand Cahors.

Peuplée de 19 902 habitants en 2022, au cœur d’une agglomération de 24 307 habitants, et d’une intercommunalité du Grand Cahors de 42 094 habitants en 2022. Cahors est la capitale historique du Quercy. Ses habitants sont appelés les Cadurciens (du latin Cadurcum, « Cahors »).

Géographie

Localisation

La commune se situe dans la région Occitanie, dans le sud du département du Lot, à proximité du vignoble portant le même nom et du parc naturel régional des Causses du Quercy.

La ville de Cahors se situe sur l’axe de l’autoroute A20, sur l’axe ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et à mi-chemin entre les aéroports internationaux Toulouse-Blagnac et Brive-Vallée de la Dordogne.

Elle se trouve à 110 kilomètres au nord de Toulouse, 188 km de Limoges, à 232 kilomètres à l’est de Bordeaux, à 575 kilomètres au sud de Paris ainsi qu’à 437 kilomètres au nord de Barcelone.

Le pic du Midi de Bigorre est situé dans les Hautes-Pyrénées, et atteint une altitude de 2 876 mètres. Il est connu entre autres pour la présence d’un observatoire astronomique et d’un émetteur de télécommunications, installés à son sommet.

Ce site touristique fait partie du regroupement de stations N’PY.

Toponymie

Le sommet est appelé pic de Mieidia de Bigòrra en occitan gascon (pic de mieydie de Bigorre dans la graphie félibréenne), midi signifiant « sud ».

Il a précédemment été nommé « montagne d’Arizes », toponyme signifiant « eau », en relation avec le vallon d’Arizes à ses pieds. Il est appelé « pic de Midi de Bagnères », puis « pic de Midi de Bigorre » à la fin du XIXe siècle. Le choix de ce nouveau nom renvoie peut-être à une tradition alpine qui désigne des sommets situés au sud de leur principal point d’observation en utilisant le nom « midi ».

Géographie

Topographie

Le pic du Midi de Bigorre est situé dans les Pyrénées françaises, dans le département des Hautes-Pyrénées, à la limite des communes de Sers et de Bagnères-de-Bigorre, se référant comme la ville à l’ancien comté de Bigorre. Étant situé très en avant de la chaîne, le pic est connu pour son panorama sur la chaîne de montagnes franco-espagnole. Ce dernier est parmi les plus importants de France métropolitaine puisque, par temps clair, il est possible de voir l’essentiel des sommets de la chaîne pyrénéenne de la côte basque à Biarritz jusqu’aux Pyrénées ariégeoises (massif de Tabe), comprenant notamment le pic du Midi d’Ossau, le Balaïtous, le Vignemale, l’Aneto, le pic de Maubermé et le mont Valier, ainsi que les crêtes de la montagne Noire et les agglomérations de Tarbes, Auch, Toulouse ou Montauban.

La proximité du pic vis-à-vis de la plaine a longtemps fait croire qu’il était, avec le pic du Canigou, l’un des plus hauts sommets des Pyrénées jusqu’aux travaux trigonométriques de MM. Rebout et Vidal entre 1786 et 1789 ainsi qu’aux travaux barométriques de M. Ramond.

Rocamadour est une commune du sud-ouest de la France, située dans le nord du département du Lot, en région Occitanie. Elle appartient à la micro-région touristique de la Vallée de la Dordogne. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par l’Ouysse, le ruisseau de Rignac et par deux autres cours d’eau. Incluse dans le bassin de la Dordogne et le « géoparc des causses du Quercy », la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « vallées de l’Ouysse et de l’Alzou »), un espace protégé (les « falaises lotoises (rapaces) ») et six zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Rocamadour est une commune rurale qui compte 604 habitants en 2022, après avoir connu un pic de population de 1 695 habitants en 1800. Ses habitants sont appelés les Amadouriens et Amadouriennes.

Au cœur du Haut-Quercy, comme accrochée à une puissante falaise dominant de 150 mètres la vallée encaissée de l’Alzou, cette cité mariale est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle, fréquenté depuis le Moyen Âge par de nombreux « roumieux », anonymes ou célèbres (Henri II d’Angleterre, Simon de Montfort, Blanche de Castille et Louis IX de France, saint Dominique et saint Bernard, entre autres figures illustres), qui viennent y vénérer la Vierge noire et le tombeau de saint Amadour.

Rocamadour, « citadelle de la Foi », est également un site touristique naturel réputé du causse de Gramat.

La cité médiévale, aux ruelles tortueuses, est gardée par une série de portes fortifiées (portes Salmon, Cabilière, de l’Hôpital, du Figuier). Un escalier monumental, que les pèlerins gravissaient (et gravissent parfois encore) à genoux, conduit à l’esplanade des sanctuaires, où se côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour (classées au patrimoine mondial de l’humanité), les chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame – où se trouve la Vierge noire – Saint-Louis et Saint-Michel. L’ensemble est dominé par le palais des Évêques de Tulle. Un chemin de croix conduit au château et à la croix de Jérusalem, où a été aménagé un belvédère.

La commune fait partie de l’association Les Plus Beaux Villages de France.

Géographie

Localisation et accès

Rocamadour est située dans le département du Lot à l’extrême nord de la région Occitanie. Proche du Périgord et de la vallée de la Dordogne, Rocamadour s’inscrit au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy.

On y accède en voiture, par l’autoroute A20, ou par le train : gare de Rocamadour – Padirac sur la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse-Matabiau via Capdenac.

Hameaux

Le territoire de la commune de Rocamadour regroupe plusieurs hameaux : l’Hospitalet, les Alix, Blanat, Varagne, Mas de Douze, Fouysselaze, Magès, la Fage, la Gardelle, Chez Langle, la Vitalie, Mayrinhac-le-Francal.

Toulouse (Tolosa en occitan) est une commune du sud-ouest de la France, préfecture de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, ainsi que siège de Toulouse Métropole. Ses habitants sont appelés les Toulousains et Toulousaines.

En 2022, Toulouse est la quatrième ville la plus peuplée de France, avec 511 684 habitants (après Paris, Marseille et Lyon). L’agglomération toulousaine compte 1 081 726 habitants en 2022, également au quatrième rang national (après Paris, Lyon et Marseille). Enfin, son aire d’attraction est, avec 1 513 396 habitants, la cinquième du pays (après Paris, Lyon, Marseille et Lille).

Riches d’une longue histoire, Toulouse et ses environs sont occupés depuis le Paléolithique puis habités par les Volques Tectosages dès le IIIe siècle av. J.-C. La cité de Tolosa est fondée au début du Ier siècle par les Romains au bord de la Garonne, à l’emplacement de la ville actuelle. Au Ve siècle, à la suite des invasions germaniques, elle est la capitale du royaume wisigoth. Réunie au royaume des Francs mérovingiens et carolingiens, elle est entre le VIIe et le IXe siècle une des capitales du royaume d’Aquitaine. Elle est ensuite le cœur d’un puissant comté conservé par les Raimondins jusqu’au milieu du XIIIe siècle. Elle devient alors une importante cité royale, capitale du Languedoc. La ville de Toulouse était également le chef-lieu de l’ancienne région Midi-Pyrénées jusqu’à sa disparition au 1er janvier 2016.

Ville à l’architecture caractéristique des cités du Midi de la France, Toulouse est souvent surnommée « la ville rose » en raison de la couleur du matériau de construction traditionnel local, la brique de terre cuite. Le développement de la culture de la violette de Toulouse au XIXe siècle en fait un emblème de la ville et lui vaut le surnom de « cité des violettes ». Elle est aussi, beaucoup plus rarement, surnommée la « cité Mondine » (la Ciutat Mondina en occitan), en référence à la dynastie des comtes de la ville, souvent nommés Raymond.

Reliant Toulouse à Marseillan, le canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. La basilique Saint-Sernin, plus grand édifice roman d’Europe, y est également inscrite depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Toulouse est la capitale européenne de l’industrie aéronautique et spatiale avec les sites d’Airbus Commercial Aircraft et de sa maison mère Airbus.

Elle compte plus de 100 000 étudiants, répartis en grande partie au sein des trois universités de la ville (Capitole, Jean-Jaurès et Paul-Sabatier).

Le sport emblématique de Toulouse est le rugby à XV, son club du Stade toulousain détenant le plus riche palmarès sur le plan national comme sur le plan continental, avec vingt-trois titres de champion de France et six titres de champion d’Europe.

Le cassoulet, la saucisse et la violette sont les spécialités emblématiques de la gastronomie toulousaine.

Géographie

Localisation

Toulouse est située dans le Midi de la France, au nord du département de la Haute-Garonne, sur l’axe de communication entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. Elle est située sur un coude de la Garonne qui, provenant des Pyrénées, s’oriente au nord-est avant de changer de direction au niveau de Toulouse pour se diriger au nord-ouest vers l’océan Atlantique. Vers le sud par temps clair, la chaîne pyrénéenne est visible. C’est sur ce coude de la Garonne, carrefour naturel des voies de communication, que les premiers hommes à l’origine de Toulouse se sont implantés.

Elle est à la croisée de grands itinéraires européens, comme les axes majeurs est-ouest E80 Rome-Lisbonne, nord-sud E9 Paris-Barcelone ou le futur itinéraire de désenclavement de la diagonale continentale Saragosse-Lyon.

Géographiquement, elle se situe à 122 kilomètres du pic d’Aneto (3 404 mètres) point culminant des Pyrénées, source de la Garonne dans le massif de la Maladeta (Espagne), 144 kilomètres de la mer Méditerranée à Gruissan dans l’Aude à l’est et 233 kilomètres de l’océan Atlantique à Capbreton dans les Landes à l’ouest.

La rive droite de Toulouse se trouve sur une terrasse insubmersible sur laquelle la ville romaine s’est établie. C’est aussi sur cette terrasse que la ville marchande et commerciale de Toulouse s’est formée. De l’autre côté de la Garonne, se trouve la rive gauche avec l’ancien faubourg Saint-Cyprien, longtemps quartier pauvre car construit en dehors des remparts de la ville et en zone inondable : situé en contrebas de quelques mètres par rapport à la rive droite, le quartier Saint-Cyprien a souvent été soumis à de fortes inondations. Ainsi en 1875, le quartier Saint-Cyprien fut submergé par les eaux de la Garonne et plusieurs ponts furent emportés. Cette situation basse explique l’évolution de la courbe du fleuve au fil des siècles du côté de la rive gauche, entre la rivière Touch qui se jette au nord de Purpan et l’actuelle chaussée du Bazacle.

Le canal du Midi, œuvre de Pierre-Paul Riquet, qui reprend une courbe artificielle de la Garonne vers la mer Méditerranée, remonte au sud-est la vallée de l’Hers-Mort et traverse la rive droite de la ville.

La commune de Toulouse a une superficie de 11 830 hectares, soit environ 1 300 hectares de plus que Paris et 7 000 de plus que Lyon, mais 13 000 de moins que Marseille.

Le Sidobre est une région montagneuse française située dans le sud du Massif central à onze kilomètres à l’est de Castres dans le département du Tarn. C’est un territoire granitique de 15,3 km de longueur avec une largeur maximale de 6,6 km (environ 102 km²), soit près de 10 200 hectares couverts de forêts. Le massif a une altitude comprise entre 400 et 707 mètres (point culminant au lieu-dit Le Patau). Le massif du Sidobre représente le plus grand ensemble de rochers granitiques de France et le premier centre français de production de granit.

Toponymie

L’étymologie du toponyme Sidobre est controversée. L’onomastique le fait dériver du latin sin opere (c’est-à-dire région non cultivée) ou le rattache au gaulois seto briga, seto venant d’un terme pré-indo-européen signifiant montagne, et briga évoquant une forteresse en hauteur, un oppidum.

Situation

Il est situé dans le Tarn, à la pointe sud-ouest du Massif central, entre Lacrouzette, Ferrières, Saint-Salvy-de-la-Balme, Vabre et Lafontasse. Il est délimité à l’est par les monts de Lacaune, au sud par le « sillon du Thoré » et la montagne Noire, à l’ouest par la dépression sédimentaire de Castres. Il est situé à l’intérieur du parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Géomorphologie

Sur le plan géomorphologique, le massif se distingue par quatre grands ensembles avec une végétation spécifique :

Le haut Sidobre, constitué de vallons à berceau ou à fond plat. On y retrouve des lambeaux de l’ancienne surface d’aplanissement éocène et des cuvettes d’arénisation marécageuses. Ce paysage est caractérisé par des landes basses à bruyère, bouleau et pin sylvestre.

Le bas Sidobre, qui forme le pourtour du massif. Il se caractérise par un relief rajeuni et un réseau hydrographique bien hiérarchisé, indiquant une érosion linéaire plus intense. Cette zone comprend le plateau forestier du Verdier-Camp Soleil, avec une chênaie mixte et une hêtraie-chênaie en taillis replantée en résineux.

Le Sidobre moyen, situé entre les deux zones précédentes, se caractérise par des plateaux vallonnés avec de larges dépressions. Ces dernières accueillaient des exploitations agricoles, remplacées aujourd’hui par des ateliers de transformation du granite.

La vallée de l’Agout, encaissée dans un couloir d’érosion situé sur une zone fracturée. Son influence se limite à une gorge aux versants encombrés d’éboulis et de larges dalles, rendant difficile l’implantation humaine.

Géologie

Le Sidobre est formé d’un granite résultant d’une intrusion hercynienne, datée récemment par la méthode Rb-Sr à environ 304 millions d’années, soit au début du Stéphanien. La poche magmatique s’est solidifiée puis cristallisée entre 7,5 km et 20 km de profondeur, à l’intérieur de terrains métamorphiques du Cambrien supérieur, qui se sont érodés et ont laissé peu à peu affleurer le bloc.

La structure du Sidobre serait celle d’une lentille épaisse en forme d’amande, et non celle d’un diapir vertical comme on l’a longtemps cru.

Le granite de la partie centrale du massif, dit granite « bleu », est une granodiorite légèrement porphyrique, tandis que celui de la périphérie, plus gris et plus clair, est un monzogranite.