Grand-Est

Plaisirs de la table et beautés naturelles : notre région a tant à offrir !

Nos spécialités culinaires régionales

Authentifiée par une bague, l’andouille du Val-d’Ajol se présente comme une andouille d’une trentaine de centimètres de longueur et de 6 à 8 centimètres de diamètre de couleur brune. Seuls les cinq artisans bouchers charcutiers participant au dépôt de marque et respectant ses prescriptions, tous exerçant sur le territoire du Val-d’Ajol, ont le droit de revendiquer la dénomination « andouille du Val-d’Ajol » et d’apposer au produit la bague certifiant son authentification.

Cette andouille vosgienne est confectionnée avec des estomacs et gros intestin de porc cuits (40 %) auxquels on adjoint de la viande maigre de porc (60 %). Après poussage sous un boyau naturel (chaudin de gros calibre), le produit subit un fumage au bois de hêtre.

Les ingrédients utilisés couramment pour sa préparation sont : le sel nitraté, les sucres, des épices et aromates et de l’acide ascorbique; le tout arrosé de vin blanc sec et non fruité (certains blancs d’Alsace ou de Loire, par exemple). Les andouilles sont ensuite égouttées, puis fumées pendant quatre à six heures en moyenne.

L’andouille mise en vente doit être consommée dans un délai d’un mois. Elle doit être cuite pendant au moins vingt minutes à l’eau frémissante.

Utilisation

L’andouille est le plus souvent consommée en tranches, froide ou chaude.

Par exemple :

- avec des pommes de terre tièdes en salade ;

- avec des haricots rouges et une salade verte ;

- en assiette de charcuterie ;

- grillée ;

- avec de la purée, au four.

Ingrédients 4 personnes :

- Huile (colza, tournesol, ou mélange 4 huiles)

- Sel

- Poivre

- Persil haché

- Muscade

- 800 g de pommes de terre

- 2 œufs

- 2 oignons blancs émincés

Préparation

Pour réaliser de délicieux beignets de pommes de terre, commencez par laver soigneusement les pommes de terre, puis épluchez-les avant de les râper finement. Cassez ensuite les œufs dans un bol, battez-les comme pour une omelette, puis incorporez-les aux pommes de terre râpées.

Selon vos préférences, vous pouvez y ajouter des oignons finement émincés, une pincée de muscade et un peu de persil frais ciselé. Salez, poivrez, puis mélangez bien le tout pour obtenir une préparation homogène.

Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle antiadhésive. Pendant ce temps, formez de petites galettes bien plates à l’aide d’une cuillère à soupe de la préparation.Déposez-les délicatement dans l’huile chaude et laissez-les cuire quelques minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Une fois cuits, placez les beignets sur du papier absorbant afin d’éliminer l’excès d’huile. Servez-les bien chauds, croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur.

Le langres est un fromage français au lait de vache, à pâte molle à croûte lavée de la région Grand Est, bénéficiant d’une AOC depuis 1991 et d’une AOP depuis 2009. Il est originaire du plateau de Langres.

Sa meilleure période de consommation s’étend de mai à décembre.

Il présente une forme tronçonique marquée par une dépression en son centre. Décliné en trois formats, son format le plus courant pèse entre 280 et 300 grammes, avec un diamètre de 10 cm et une épaisseur de 5 à 6 cm.

Sa croûte varie du jaune clair au brun-rouge, parfois couverte d’un fin duvet blanc qui vire au rouge-brun en s’affinant.

Sa période de dégustation optimale s’étend de mai à août, après un affinage de 15 jours pour les petits formats (150 à 250 g), 18 jours pour les formats moyens (280 à 350 g) et 21 jours pour le format « à la coupe » (800 à 1 300 g), mais il reste excellent de mars à décembre. Apparenté au munster et à l’époisses, son grand concurrent régional, il est plus doux que ce dernier. Les amateurs éclairés utilisent son sommet en forme de cuvette comme réceptacle pour un peu de Marc de Bourgogne.

Le déclin du vignoble de Lorraine à la fin du XIXe siècle a eu pour conséquence l’augmentation de la production de mirabelles dont l’alcool obtenu par distillation a pu servir de substitut au vin. Depuis, elle occupe une place de choix dans le calendrier lorrain[14] et est fêtée dans beaucoup de villages du Saintois, des côtes de Meuse et de Moselle. La plupart des fêtes se déroulent fin août :

à Bayon, la fête de la mirabelle se tient depuis 1936 avec l’élection de Miss Mirabelle ;

La mirabelle de Metz se distingue de celle de Nancy par des fruits plus petits (22 mm de diamètre) et une peau plus fine. Sa couleur peut varier de jaune orangé en plein soleil à jaune vert à l’ombre. Maturité mi-août.

Ingrédients

- 400 g d’échine de porc coupés en petits morceaux

- 400 g de veau coupés en petits morceaux

- Une bouteille de Riesling ou de bon vin gris de Toul

- 800 g de pâte feuilletée

- 3 échalotes

- 1 gousse d’ail

- Persil

- 1 clou de girofle

- 3 feuilles de laurier frais coupées en trois

- 1 œuf de Lorraine pour la farce, un autre pour dorer

- Une cuillerée à soupe de fond de veau déshydraté (si votre viande n’est pas fermière)

- Sel de Guérande (de préférence), poivre et muscade.

Préparation

Emincer les échalotes, le persil, l’ail et le clou de girofle.

Ajouter le laurier, le sel et le poivre.

Mettre la viande et le vin. Baigner le tout en marinade et laisser reposer au moins 12 heures.

Préchauffer le four à 200°C.

Etaler la pâte, en deux parties pour un pâté : le fond plus large et le dessus.

Egoutter la viande dans une passoire. Retirer les feuilles de laurier et le clou de girofle.

Ajouter la cuillère de fond de veau et l’œuf battu. Mélanger.

Poser la pâte du fond sur une plaque ou un moule à pâte étroit et long, puis une feuille de papier sulfurisé.

Piquer le fond là où vous allez mettre la viande au milieu. Ne pas piquer les bords tout autour.

Mettre votre viande sur une hauteur de 3 cm environ.

Remonter les bords tout autour en les soudant à l’œuf.

Poser le couvercle qui doit porter sur les bords remontés. En effet, durant la cuisson, cela gonfle et peut s’ouvrir. Le coller à l’œuf. Ne pas oublier les cheminées pour évacuer la vapeur.

Faire des dessins à la fourchette sur le dessus et dorer à l’œuf.

Enfourner à 200°C pendant 30 minutes, puis à 180°C pendant encore un quart d’heure.

En Franche-Comté, la filière laitière et la filière porcine sont étroitement liées. Cette région jalonnée de vallées et de montagnes, riche en herbe, est favorable à l’élevage bovin. Le lait des vaches locales sert à fabriquer des fromages connus : comté, morbier, mont d’or, etc. Le petit-lait issu de leur fabrication est utilisé dans l’alimentation des porcs francs-comtois.

Particularité de la Franche-Comté, cette tradition d’engraissement contribue à valoriser les deux filières tout en favorisant un cycle écologique et durable. L’IGP impose que la saucisse de Montbéliard ne contienne que de la viande de porcs nourris selon cette tradition.

La saucisse de Montbéliard IGP est fabriquée par les bouchers-charcutiers selon une recette ancestrale inchangée : du maigre et du gras de porc, du carvi, un boyau de porc naturel pour l’embossage, du sel, du poivre et des épices et aromates naturels qui varient selon le fabricant. Elle ne contient aucun arôme de synthèse, ni colorants. Fabriquée en chapelet, elle est ensuite lentement fumée à froid au bois de résineux (sapin et épicéa), pendant 6 heures à 5 jours.

La saucisse de Montbéliard se cuit à la casserole, dans une eau initialement froide, chauffée jusqu’au frémissement, pendant 20 à 25 minutes. Elle se mange chaude ou froide.

Nos lieux historiques incontournables

Le domaine de La Boisserie est l’ancienne résidence personnelle du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, et depuis 1980 un musée ouvert à la visite. Il appartient toujours à la famille de Gaulle et fut auparavant la propriété de l’amiral Philippe de Gaulle.

Construite aux environs de 1810, la maison devient la brasserie du village en 1843 et porte longtemps le nom de « la Brasserie », avant de prendre progressivement celui de « la Boisserie ». Cette gentilhommière de quatorze pièces, recouverte de vigne vierge et entourée d’un terrain de 2,5 hectares, comprend un rez-de-chaussée de trois pièces, un étage avec six chambres, ainsi qu’un pavillon adjacent.

Avant son achat par la famille de Gaulle, la propriété est louée un temps par l’écrivain américain Eugène Jolas et son épouse, la traductrice Maria McDonald.

Le 9 juin 1934, le lieutenant-colonel Charles de Gaulle et son épouse Yvonne l’acquièrent en viager. La propriétaire, Alice Bombal, veuve d’un architecte parisien, en propose le viager pour 45 000 francs, avec une rente annuelle de 6 000 francs. Elle décède deux ans plus tard.

Le couple souhaite offrir à leur fille Anne, atteinte de trisomie, un lieu paisible à l’abri des regards. Elle apprécie particulièrement les séjours à la Boisserie, jusqu’à sa mort en février 1948. Avant la guerre, la maison est également proche de l’affectation de de Gaulle à Metz, au 507e régiment de chars de combat. En août 1939, il y apprend la signature du pacte germano-soviétique, mais la famille y séjourne peu durant cette période. Le 3 août 1940, ses biens sont confisqués, et une vente publique est organisée, mais personne n’achète la Boisserie.

Au moment de l’acquisition, la maison n’est ni raccordée à l’eau courante, ni au téléphone. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est restaurée après avoir été pillée et partiellement incendiée en 1944. De Gaulle y fait installer l’eau chaude, le chauffage central, et en 1946, il construit une tour hexagonale où il installe son bureau, avec vue sur le paysage environnant.

Il considère La Boisserie comme sa véritable demeure et s’y retire régulièrement, notamment pendant sa « traversée du désert » politique. Il écrit : « Colombey me manque. Je ne me vois pas vivre ailleurs. » C’est là qu’il prend ses grandes décisions, dans le calme. Même élu président, il refuse d’abord de résider à l’Élysée, préférant La Boisserie, où il continue à passer ses week-ends. Après sa démission en 1969, il s’y retire définitivement et y meurt le 9 novembre 1970.

Yvonne de Gaulle y réside jusqu’en 1978, avant de partir vivre à Paris, dans une maison de retraite. Elle décède le 8 novembre 1979, à l’âge de 79 ans.

La maison et son parc, y compris la clôture donnant sur la rue, sont inscrits aux monuments historiques depuis le 6 septembre 2004.

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est une cathédrale gothique située à Strasbourg, en Alsace.

Siège, disputé durant la Réforme, d’évêques ayant été suffragants de la province de Mayence jusqu’au concordat de 1801, elle est ensuite exclusivement affectée au culte catholique romain. Depuis 1988, elle est le siège d’un archidiocèse propre. Dans les années 2010, elle est la deuxième cathédrale la plus visitée de France, après Notre-Dame de Paris.

Fondée en 1015 sur les vestiges d’une précédente cathédrale, elle est élevée à partir de 1220 par la ville impériale libre de Strasbourg, riche république marchande et financière, dans le style gothique, et pratiquement achevée en 1365. Elle a la particularité d’avoir vu l’espace entre ses deux tours comblé en 1388 et se reconnaît à son clocher unique, surmonté d’une flèche ajoutée en 1439. Entre 1647 et 1874, pendant plus de deux siècles, elle fut le plus haut édifice du monde avec ses 142 mètres de hauteur. Elle demeure aujourd’hui la deuxième cathédrale la plus élevée de France après celle de Rouen, et la cinquième du monde.

Ce « prodige du gigantesque et du délicat » admiré par Victor Hugo et célébré par Goethe, qui y connut ses premières amours, est visible de très loin dans la plaine d’Alsace, jusqu’aux Vosges et à la Forêt-Noire. Côtoyée par le bâtiment de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et le palais Rohan, elle se dresse sur la place de la Cathédrale, au cœur de la Grande Île, le centre historique de Strasbourg.

La chapelle Notre-Dame-de-la-Motte, ou simplement appelée chapelle de la Motte, est une chapelle-oratoire dédiée à la vierge Marie située à Vesoul, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Érigée au sommet de la colline de La Motte, c’est l’un des monuments les plus emblématiques de la ville de Vesoul.

À la suite d’une grave épidémie de choléra en 1854 qui décima des milliers de personnes dans le département, Vesoul, ville alors la plus peuplée de Haute-Saône, ne recensa que peu de morts de cette maladie. Convaincues que la ville a été protégée par la Vierge, qui à cette époque a une aura importante dans la cité, les autorités religieuses locales décident de lui faire construire une chapelle en guise de remerciement au sommet de la Motte, à 150 mètres au-dessus de la plaine.

Face à l’état de détérioration avancé du monument, la mairie décide en 2013 de rénover et de réhabiliter la chapelle et sa statue.

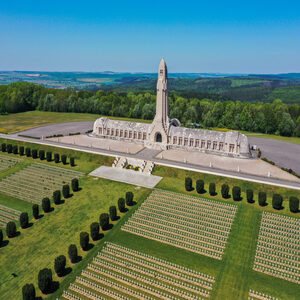

L’ossuaire de Douaumont est un monument à la mémoire des soldats français et allemands morts en 1916 lors de la bataille de Verdun. Il est situé sur le territoire de la commune de Douaumont-Vaux, à quelques kilomètres de Verdun, dans le département de la Meuse en région Grand Est.

L’ossuaire est conçu au lendemain de l’armistice de 1918 à l’initiative de Charles Ginisty, évêque de Verdun. Inauguré le 7 août 1932 par le président de la République, il abrite les restes de 130 000 soldats inconnus, Français et Allemands. Il est le lieu d’un des symboles de l’amitié franco-allemande, comme l’illustre la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl le 22 septembre 1984. Il est classé aux monuments historiques le 2 mai 1996.

En face de l’ossuaire, la nécropole nationale de Douaumont rassemble 16 142 tombes de soldats français, majoritairement catholiques, dont un carré de 592 stèles de soldats musulmans. Le cimetière militaire contient également deux mémoriaux respectivement consacrés aux soldats de confessions juive et musulmane.

Depuis septembre 2023, l’ensemble mémoriel de Douaumont (ossuaire, nécropole nationale, monument israélite et monument musulman) fait partie des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

La place Stanislas est une place appartenant à un ensemble urbain classique situé à Nancy, dans la région historique de la Lorraine, en France, et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983. Voulue par le duc de Lorraine Stanislas Leszczyński, elle est construite entre 1751 et 1755 sous la direction de l’architecte Emmanuel Héré. Son nom et sa statue centrale évoluent au gré des bouleversements de l’histoire de France ; elle porte son nom actuel depuis 1831.

Appelée familièrement « place Stan », elle présente de belles proportions (106 mètres sur 124 mètres), mais reste de dimension modeste comparée à la place des Quinconces à Bordeaux. Même à Nancy, la place de la Carrière ou le cours Léopold sont plus étendus. Ce n’est donc pas sa taille qui fait son originalité, mais son aménagement et son rôle dans l’urbanisme, en reliant deux quartiers autrefois indépendants. Son architecture et ses monuments évoquent davantage une capitale d’Ancien Régime qu’une simple cité de province. Sa planification, d’une grande cohérence architecturale, affirme à l’époque la puissance et l’indépendance du duc de Lorraine.

La place a été élue Monument préféré des Français lors de l’édition 2021 de l’émission présentée par Stéphane Bern.

En 1724, le duc de Lorraine Léopold autorise la ville à prendre des pierres sur les décombres de l’ancien château pour établir les murs du petit bras de la Moselle.

En 1740, la caserne Saint-Éloi est édifiée sur le Grand Gravot avec les pierres des ruines du château. Elle est détruite en 1923 par un incendie.

En 1791, le domaine du château est vendu comme bien national ; l’ancien maire royal d’Épinal l’achète pour 1605 livres. Il ne modifie pas le domaine.

En 1804, Christophe Doublat, trésorier payeur-général des Vosges, député et président du conseil général, rachète les ruines du château et acquiert progressivement tout le site jusqu’en 1827. Il y fait aménager un jardin paysager pré-romantique de plus de vingt hectares où subsistent les ruines du château. Il fait construire dans la cour de sa maison, la Trésorerie, une tour d’escalier en forme de pagode « chinoise » qui contient l’escalier d’accès (80 marches), une serre, un pavillon d’accueil, une glacière, des fabriques et une laiterie qui abrite encore aujourd’hui un salon circulaire décoré en faux marbre, avec plusieurs cartouches en grisaille.

En 1809, la tour chinoise est construite par Henri Joseph Hogard.

De 1827 à 1834, le fossé occidental est mis en eau. Charles Pensée réalise une trentaine de sépias réunies dans un album intitulé Le jardin de Monsieur Doublat. Ces représentations montrent que le site est clos de murs, reprenant en partie ceux du châtelet à l’ouest. L’accès se fait uniquement par la Trésorerie et la tour chinoise.