Nouvelle-Aquitaine

Plaisirs de la table et beautés naturelles : notre région a tant à offrir !

Nos spécialités culinaires régionales

Le jambon de Bayonne est une spécialité des pays du bassin de l’Adour. C’est un jambon à chair de couleur rouge foncé uniforme avec une épaisseur de gras variable. Coupé en minces tranches, il est fondant en bouche, de saveur délicate et peu salée. Le siège du consortium jambon de Bayonne se trouve à Arzacq-Arraziguet, en Béarn.

Les deux jambons prélevés sur le porc que l’on vient d’abattre, entre le début et le milieu de l’hiver, sont longuement massés à la main afin d’éliminer toute trace de sang résiduel et d’attendrir la viande. Le produit est ensuite frotté de sel de Salies-de-Béarn. Les deux jambons sont ensuite placés, pendant une dizaine de jours, dans un saloir, enfouis dans le sel. Sortis du sel et nettoyés, poivrés, ils sont ensuite conservés, suspendus, à l’air frais pendant deux mois (d’où l’importance des hivers frais dans cette préparation). Vers le Pays basque, on ajoute parfois du piment d’Espelette. Les jambons sont souvent protégés dans des « sacs à jambons » en gaze.

Le séchage se poursuit ensuite pendant quelques mois dans la cuisine ou la souillarde de la ferme. On commence traditionnellement à le consommer après l’été.

Le bassin d’Arcachon (Laca d’Arcaishon en gascon) est une lagune mésotidale située au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, en Gironde, entre les villes de La Teste-de-Buch au Sud, Lège-Cap-Ferret à l’Ouest et le delta de la Leyre à l’Est. L’entrée du bassin interrompt le cordon dunaire de 250 km de la Côte d’Argent, qui s’étend de l’estuaire de la Gironde à l’embouchure de l’Adour.

À la différence des grands lacs landais, il est largement ouvert sur l’océan Atlantique par l’intermédiaire des deux passes et constitue une petite mer intérieure de 174 km2 à marée haute et 60 km2 à marée basse. On y pratique l’ostréiculture, la pêche et la navigation de plaisance. Depuis le 5 juin 2014, il abrite le parc naturel marin du bassin d’Arcachon.

Le cannelé est un petit gâteau bordelais, en forme de cylindre cannelé, à pâte molle et tendre, parfumé au rhum et à la vanille, et cuit dans un moule originellement en cuivre, qui lui donne une fine croûte caramélisée.

Le cannelé est une pâte à crêpes (donc très liquide) délicatement parfumée mais très sucrée, mise à cuire dans un petit récipient très conducteur de chaleur, ce qui assure une fine caramélisation extérieure tout en conservant un cœur moelleux.

Les ingrédients principaux, la vanille, le rhum et le sucre de canne, ne manquent pas de rappeler l’histoire de l’activité portuaire de Bordeaux avec les colonies. Les cannelés nécessitent également du lait, des œufs, de la farine et du beurre.

Le tourin, est une soupe à l’ail, à l’oignon ou à la tomate. C’est un mets connu dans le grand Sud-Ouest, du Périgord et du Bordelais au midi toulousain. Les eaux de cuisson de certains légumes peuvent servir de base au tourin, comme les asperges, le chou-fleur, et même le lait.

Traditionnellement, on sert avec cette soupe du vin rouge du Sud-Ouest, tel qu’un côtes-du-marmandais, un madiran, un buzet ou un bergerac. À la fin du XXe siècle, pour accompagner une soupe à l’ail (ail, œuf, vinaigre, vermicelle…), le sommelier d’une « grande table » conseille un « blanc bien sec, comme un cassis blanc ou un pouilly fumé.

La lamproie à la bordelaise est un mets traditionnel de la cuisine aquitaine. Il s’est pourtant aussi étendu aux zones côtières atlantiques situées plus au sud, en Espagne et au Portugal. Le nom local est lampreda a la bordalesa.

Les lamproies se consommaient au Moyen Âge en galantine ou en pâté en croûte, accompagnées d’une sauce noire confectionnée avec leur propre sang.

Elle se pêche entre février et mars, quand elle remonte les courants de la Dordogne près de son confluent avec la Garonne.

La lamproie est le seul « poisson » à être saigné vivant lors de sa préparation. Son sang est recueilli et mélangé avec un peu de vin rouge pour empêcher qu’il coagule. Le corps est découpé en tronçons et cuit avec des poireaux dans le même vin, avant de finir de mijoter pendant deux heures dans sa sauce relevé par un bouquet garni. Lors de sa présentation, cette sauce s’accompagne de croûtons aillés.

Le pastis landais est une pâtisserie parfumée parfois à l’eau de fleur d’oranger, à la vanille ou au rhum, que l’on produit traditionnellement dans les Landes de Gascogne.

À base de pâte levée, ce gâteau moelleux est de couleur jaune doré, avec une mie jaune clair très dense. Son extérieur est craquant sur le dessus et parsemé de gros morceaux de sucres. De consommation courante aujourd’hui, le pastis, en raison du beurre qu’il contient, était réservé autrefois aux fêtes (mariages, communions, fêtes locales).

Il s’agit d’un gâteau souvent tronconique (pour faciliter le démoulage) pouvant aller jusqu’à 25 cm de diamètre et 1 kg. Il est difficile de retracer son histoire qui remonte vraisemblablement au moins au XIXe siècle, dans les Landes de Gascogne.

Le pastis était initialement une recette de confection familiale. De nos jours, il est possible d’en trouver en boulangerie et au supermarché.

Nos lieux historiques incontournables

La place de la Bourse, initialement place Royale, est une place de Bordeaux, en France.

Première place ouverte d’Europe, elle a été réalisée sous les intendances de Boucher et Tourny, par les architectes du roi Jacques Gabriel et son fils Ange-Jacques Gabriel, entre 1730 et 1755.

Elle est bordée par deux pavillons symétriques : le palais de la Bourse et l’hôtel des douanes. Ces deux édifices conservent toujours leur fonction initiale de chambre de commerce et d’administration des douanes.

La place de la Bourse est la première brèche dans les remparts du Moyen Âge et, en tant que place Royale, est destinée à servir de somptueux écrin à la statue équestre du roi de France Louis XV. Inaugurée en 1743, elle est aussi le symbole de la prospérité de la ville, et son nom s’adaptera aux différents régimes politiques. De place Royale à son origine sous l’Ancien régime, elle deviendra place de la Liberté pendant la Révolution, puis place Impériale sous Napoléon Ier, à nouveau place Royale avec la Restauration de la monarchie, et enfin, à la chute de Louis-Philippe Ier en 1848, elle prend son nom actuel de place de la Bourse.

Les Bassins des Lumières, à Bordeaux, sont un centre d’art numérique, situé dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale.

Un appel d’offres est lancé en 2017 pour confier la gestion des alvéoles 1 à 4 (sur les 11 que compte la base sous-marine).

Trois projets sont proposés par la société Culturespaces, le groupement Infragestion/Operel et le groupement Scintillo/Culture&Patrimoine. Deux candidats sont admis en négociation : Culturespaces et Scintillo/Culture&Patrimoine. Finalement ce dernier se retire, et Culturespaces remporte l’appel avec son projet « Les Bassins des Lumières ». Le contrat d’exploitation porte sur 15 ans, avec sept millions d’euros d’investissements et travaux.

Ce projet est présenté le 19 juillet 2018, conjointement par Alain Juppé, maire de Bordeaux, et Fabien Robert, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine, avec la participation de Pierre De Gaétan Njikam-Mouliom, maire adjoint du quartier. Le conseil municipal l’adopte le 17 septembre 2018.

Le château de Beynac est situé sur la commune française de Beynac-et-Cazenac, dans le département de la Dordogne (Périgord noir). Ce château, classé monument historique, est l’un des mieux conservés et l’un des plus réputés de la région.

Cette construction médiévale, d’allure austère, perchée sur le haut d’un plateau calcaire domine le bourg de Beynac-et-Cazenac, sur la rive droite de la Dordogne, dans le département français de la Dordogne.

Le château, protégé du côté du plateau par une double enceinte, a été bâti sur un surplomb de la falaise dominant à pic la Dordogne de 150 m. Il présente la forme d’un quadrilatère irrégulier prolongé au sud par un bastion en éperon. Le sévère donjon carré, garni de créneaux, date du XIIIe siècle.

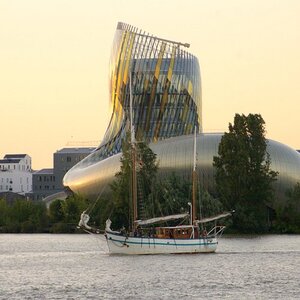

La Cité du Vin est un lieu d’exposition sur le thème du vin situé à Bordeaux (quartier de Bacalan).

Son inauguration a lieu le 31 mai 2016 en présence d’Alain Juppé et de François Hollande, et son ouverture au public a lieu le 1er juin 2016.

Le projet de La Cité du Vin démarre en 2009 avec la création d’une association réunissant la région Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, le Conseil Interprofessionnel du Vin et la CCI de Bordeaux. Son objectif est de construire un lieu entre musée et parc à thème pour valoriser le patrimoine du vin.

En 2015, l’association devient une Fondation pour la culture et les civilisations du vin, reconnue d’utilité publique. Son conseil d’administration inclut fondateurs, experts et amis, avec un comité d’orientation culturelle. Pierre Arditi et Robert Parker en sont les ambassadeurs.

Un amendement à la loi Évin, voté en 2015, protège les contenus œnotouristiques de l’assimilation à de la publicité. La fondation gère l’exploitation et le développement de La Cité du Vin, propriété de la ville de Bordeaux.

L’église Saint-Jean-Baptiste se situe sur la commune de Saint-Jean-de-Luz, dans le département français des Pyrénées-Atlantiques. Elle est renommée pour son retable du XVIIe siècle en bois doré, le plus monumental sans doute des retables du Pays basque, et par le souvenir d’un événement exceptionnel : c’est ici que fut célébré le mariage du roi de France Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse d’Espagne, le 9 juin 1660. L’église est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 7 mars 1931.

Pendant la Révolution française et les guerres de l’Empire, l’église servit de magasin à fourrage, puis d’hôpital militaire. L’intérieur du bâtiment subit alors dégâts et déprédations dont les effets ne seraient pas effacés avant longtemps. Les travaux des siècles suivants ne modifieront pas la structure d’ensemble de l’église. En 1884, les murs du chœur et la voûte, jusqu’alors blanchis à la chaux et ornés de festons de bois dorés furent couverts de motifs peints de couleurs vives, d’inspiration néogothique.

a dune du Pilat est une dune située en Gironde (région Nouvelle-Aquitaine) à l’entrée du bassin d’Arcachon, sur la côte d’Argent, en bordure du massif forestier des Landes de Gascogne, dans le sud-ouest de la France. C’est la plus haute dune d’Europe (altitude en 2023 : 103,6 m2).

La formation de la dune est entièrement liée à celle du banc d’Arguin. Au fil des siècles, les courants marins ont charrié du sable (en provenance du large, de la côte, et du bassin lorsque la marée descend) pour former le banc d’Arguin (lequel est, à l’instar de la dune, en constante évolution).

Ensuite, les vents violents d’ouest en provenance du large arrachent à sa surface, avec l’aide de micro gouttelettes d’eau, des grains de sable au banc d’Arguin au moment de la marée basse, quand celui-ci est totalement découvert, et qui en s’envolant viennent se poser sur la dune pour former cette gigantesque masse de sable fin.